生活習慣病でお悩みの患者さまへ

生活習慣病でお悩みの患者さまへ

前野町つばめクリニックは、循環器内科を専門とする医師が在籍する地域密着型の内科クリニックです。

高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病は、放っておくと心筋梗塞や心不全、脳卒中など命に関わる重大な心臓・血管の病気につながるおそれがあります。

当院では、こうした生活習慣病を「数値だけを見る」のではなく、心臓と血管の健康を守るという視点から、専門的な診断・治療を行っています。

- 健康診断で「血圧が高い」「コレステロール値が高い」と言われた

- 最近、動悸や息切れ、むくみなどの症状が気になっている

- 病院に行くべきかどうか、迷っている

生活習慣病は、早期に気づいて適切な対応をすることで、将来の大きな病気を防ぐことができます。

「健康診断の結果、再検査が多くあった」

「血圧や血糖値が高いと指摘されたけれど、本当に通院する必要があるの?」

「最近、動悸がする、疲れやすくなった」

こんなお悩みを抱えていませんか?

それは、生活習慣病のサインかもしれません。

生活習慣病は、知らないうちに進行し、心臓病や脳卒中といった命にかかわる病気の原因となることもあります。

しかし、生活習慣を見直し、適切な治療を受けることで、そのリスクを大きく減らすことができます。

この記事では、生活習慣病とはどのような病気なのか、どのような症状に注意すべきか、について専門医が解説します。

そして当院「前野町つばめクリニック」での診断・治療についても、わかりやすくご紹介します。

ご自身やご家族の健康が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

「生活習慣病」とは、その名の通り、日々の生活習慣が原因となって発症する病気の総称です。

主な生活習慣病には、次のようなものがあります。

- 高血圧症

- 脂質異常症(コレステロール異常)

- 糖尿病

- 高尿酸血症(痛風)

- 肥満症

これらの病気は、運動不足、食生活の乱れ、喫煙、過度の飲酒、ストレスなど、毎日の生活習慣が積み重なることで少しずつ進行していきます。

高血圧症についてはこちらでも詳しく紹介しています。

初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、「大丈夫だろう」と放置してしまうケースが多いのが特徴です。

しかし、生活習慣病を放置すると、心筋梗塞、脳卒中、腎不全といった重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。

生活習慣病は、早期に気づき、適切な管理を始めることが、将来の大きな病気を防ぐためにとても大切です。

生活習慣病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないことが特徴です。

そのため、健康診断などで指摘を受けるまで、自分では気づかないことが少なくありません。

しかし、病気が進行してくると、次のような症状が現れることがあります。

高血圧症

- 頭痛

- めまい

- 動悸

- 肩こり

脂質異常症

自覚症状はほぼなし(進行すると、動脈硬化による胸痛、足の痛みが出ることも)

糖尿病

- 喉の渇き

- 多尿

- 疲れやすさ

- 体重減少

高尿酸血症(痛風)

- 足の親指の激しい痛み

- 関節の腫れ

これらの症状が出たときには、すでにある程度病気が進んでいるサインであることも多いため、注意が必要です。

また、生活習慣病が長期間続くと、心臓病(心筋梗塞、心不全)や脳卒中、腎不全など、命にかかわる病気を引き起こすリスクが高まります。

「少し気になる症状があるけれど、忙しくて受診できていない」

そんな方こそ、早めに医療機関を受診することが大切です。

生活習慣病の発症には、日常生活におけるさまざまな習慣が深く関係しています。

特に、次のような生活習慣がリスクを高める要因となります。

食生活の乱れ

- 脂質や塩分、糖分を過剰に摂取している

- 野菜や食物繊維が不足している

- 不規則な食事時間、夜間の過食

偏った食生活は、インスリン抵抗性(体内でインスリンが効きにくくなる状態)や、動脈硬化の進行を促進し、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を引き起こします。

特に「高塩分食」は高血圧症、「高脂肪・高糖質食」は脂質異常症・糖尿病のリスクを高めることが知られています。

運動不足

1日の歩行量や運動量が極端に少ない

デスクワーク中心の生活で座位時間が長い

運動不足により、筋肉量が減少し、基礎代謝が低下します。

これにより肥満が進み、さらにインスリン抵抗性を助長し、糖尿病や脂質異常症のリスクが高まります。

また、適度な運動には血管内皮機能(血管の健康を保つ機能)を維持する効果があるため、動脈硬化の予防にも重要です。

喫煙・過度の飲酒

- 喫煙による血管内皮細胞へのダメージ

- アルコールの過剰摂取による血圧上昇、脂質異常

タバコに含まれる有害物質(ニコチン、一酸化炭素など)は、血管を傷つけ、動脈硬化を進行させる主因です。

また、過度の飲酒は高血圧、心不全、脂肪肝、糖尿病の発症リスクを高めます。

ストレス

- 長期間続く精神的ストレスによるホルモンバランスの乱れ

- ストレスによる交感神経の亢進(血圧上昇)

慢性的なストレスは、コルチゾールなどのストレスホルモンの分泌異常を引き起こし、高血圧や血糖異常、脂質代謝異常の一因となることがわかっています。

また、ストレスによる過食や喫煙・飲酒の習慣も、間接的に生活習慣病を悪化させます。

遺伝的要素

家族に高血圧、糖尿病、脂質異常症などの既往がある場合、発症リスクが高くなる傾向があります。

遺伝的素因は、体質として血圧が上がりやすい、血糖値が高くなりやすいといった傾向を持つ場合があります。

ただし、遺伝だけで決まるわけではなく、日常の生活習慣を整えることでリスクを大きく低下させることが可能です。

生活習慣病は、それ自体も体に悪影響を及ぼしますが、さらに心臓や血管に重大な負担をかけ、命にかかわる循環器疾患を引き起こすリスクを高めます。

高血圧症と心臓病

血圧が高い状態が続くと、心臓は血液を送り出すために強く働き続けなければならなくなります。

この負担によって心臓の筋肉(心筋)が厚く硬くなり(心肥大)、最終的には心不全に至るリスクが高まります。

また、高血圧によって血管の内側が傷つき、動脈硬化(血管が硬くもろくなる状態)が進行し、その結果、心筋梗塞や脳卒中といった命にかかわる病気を招きやすくなります。

糖尿病と心臓病

糖尿病では、血液中に高い血糖が長期間続くことで、血管の内側(血管内皮)が傷つきやすくなります。

これにより動脈硬化が進み、心筋梗塞や狭心症などのリスクが増大します。

また、糖尿病の方は心臓の筋肉自体にも影響が出やすく、糖尿病性心筋症(糖尿病による心臓の機能低下)や心不全を発症するリスクが健常者に比べて2〜4倍高いとされています。

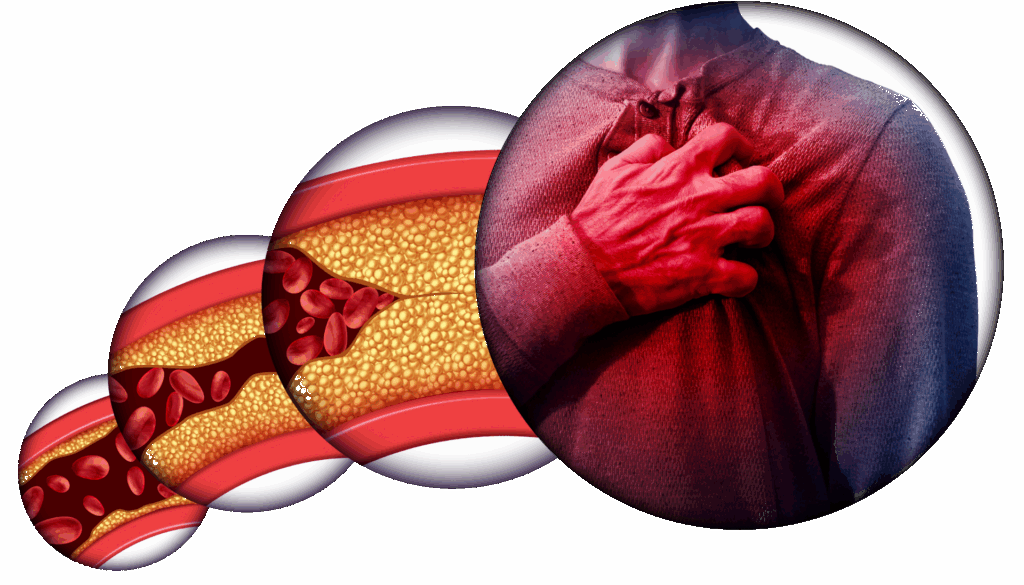

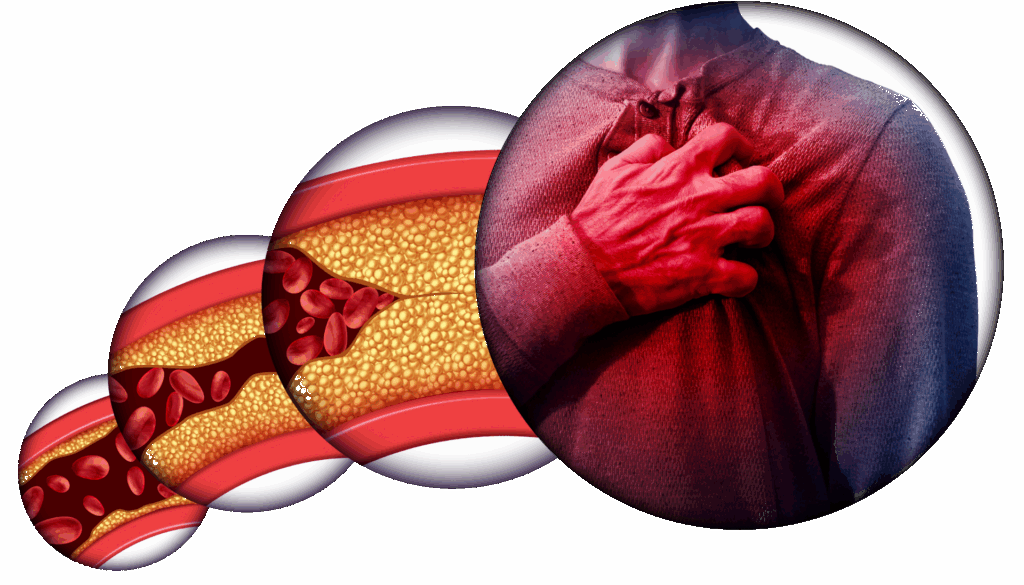

脂質異常症と心臓病

脂質異常症では、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が過剰になり、血管内にプラーク(脂肪のかたまり)が沈着します。

このプラークによって血管が狭くなったり、破れて血栓ができたりすると、狭心症や心筋梗塞といった重篤な心臓病を引き起こします。

生活習慣病は、初期には自覚症状がないため見過ごされがちですが、放置すれば、心臓の働きそのものが損なわれ、生命を脅かす結果にもつながります。

だからこそ、生活習慣病を早期に発見し、適切に管理することは、心臓や血管を守るためにも非常に重要なのです。

生活習慣病は、日々のちょっとした習慣の積み重ねで進行していく病気です。

逆に言えば、生活習慣を見直すことで予防・改善できる可能性も十分にあります。

以下に、今日から実践できるポイントをご紹介します。

バランスの取れた食生活

- 毎食での野菜摂取(目安は1日350g以上)

- 塩分摂取の制限(1日6g未満を目標)

- 脂肪分・糖分の摂取制限

- 規則正しい食事時間の確保

特に、高血圧予防には減塩、糖尿病予防には血糖値を上げにくい食事(低GI食品の活用)が効果的とされています。

適度な運動習慣

- 1日30分以上のウォーキングや軽いジョギング

- 階段利用や意識的な身体活動量の増加

- ストレッチや筋力トレーニングの実施

運動は、血圧コントロール、血糖値の改善、脂質代謝の正常化に効果があります。

禁煙と節度ある飲酒

- タバコの完全禁煙

- 適量飲酒(日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本程度)、休肝日の設定

禁煙・節酒は、動脈硬化の進行抑制、心血管疾患リスク低下に直結します。

ストレス管理

- 趣味活動によるリフレッシュ

- 十分な睡眠時間の確保

- 人との交流によるストレス軽減

ストレスの蓄積は、生活習慣病の発症・悪化に密接に関連しているため、心身のケアを意識的に行うことが重要です。

定期的な健康診断と受診

- 年1回以上の健康診断受診

- 異常値指摘時の早期医療機関受診

早期発見・早期治療が、将来の重大な病気を防ぐカギとなります。

生活習慣病が疑われる場合、基本的には内科を受診するのが適切です。

内科では、主に以下のような検査を通じて、生活習慣病の有無や重症度を評価します。

内科で行う主な検査内容

血圧測定

高血圧症の診断には、診察室血圧だけでなく、家庭血圧や24時間血圧モニタリング(ABPM)が参考になる場合もあります。

血液検査

- 血糖値(空腹時血糖・HbA1c):糖尿病の診断に必須

- 脂質プロフィール(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪):脂質異常症の診断

- 肝機能・腎機能検査:全身状態の把握と合併症リスクの評価

尿検査

糖尿病や腎機能障害の早期発見に役立ちます(尿糖、尿蛋白、尿アルブミン測定など)。

心電図検査

高血圧や糖尿病に伴う心肥大、不整脈、狭心症の早期兆候をチェックします。

超音波検査(心エコー、頸動脈エコーなど)

心臓の動きや血管の硬化度合いを評価し、将来的な心血管イベントリスクを予測します。

これらの検査を組み合わせることで、単なる血圧・血糖値だけでなく、体全体のリスク管理が可能になります。

また、すでに高血圧症、糖尿病、脂質異常症などと診断されている方も、内科で継続的な管理・治療を受けることが推奨されます。

専門的な対応が必要なケース

症状や検査結果に応じて、さらに専門性の高い診療科への紹介が必要となることもあります。

- 循環器内科:高血圧に伴う心臓病(心不全、不整脈、狭心症など)が疑われる場合

- 糖尿病内科:血糖コントロールが難しい糖尿病がある場合

- 腎臓内科:糖尿病や高血圧による腎機能低下が見られる場合

生活習慣病は、早期発見・早期管理が将来の重篤な合併症(心筋梗塞、脳卒中、腎不全など)を防ぐカギとなります。

まずは、内科を窓口として受診し、正確な診断とリスク評価を受けることが、健康への第一歩です。

前野町つばめクリニックでは、生活習慣病の早期発見・正確な診断に力を入れています。

症状がない段階でも、検査を通じてリスクを把握し、将来的な重大疾患(心筋梗塞、脳卒中、腎不全など)を未然に防ぐことを目指しています。

当院で実施している主な検査

血圧測定(診察室血圧・家庭血圧指導)

血液検査

- 空腹時血糖値、HbA1c(糖尿病の診断)

- 脂質プロフィール(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

- 肝機能、腎機能、尿酸値

- 炎症マーカー(CRP)など

尿検査(尿糖、尿蛋白、微量アルブミン検査)

心電図検査(心肥大、不整脈、狭心症の早期発見)

超音波検査(心エコー・頸動脈エコー)

動脈硬化の進行具合や心臓機能の評価

体組成測定(BMI、体脂肪率、筋肉量のチェック)

これらの検査結果を総合的に評価し、患者さん一人ひとりに合わせた診断と生活指導、治療プランをご提案しています。

初診時には、丁寧な問診とリスク評価を重視

診察では、以下の点に重点を置いてお話を伺います。

- 既往歴(これまでにかかった病気)

- ご家族の病歴(高血圧、糖尿病、心臓病など)

- 食事・運動・喫煙・飲酒などの生活習慣

- 現在の体調・自覚症状の有無

これらを踏まえて、「なぜ今、どのようなリスクがあり、どの程度注意が必要なのか」をわかりやすくご説明します。

患者さんご自身にも、生活習慣病のリスクと対策についてしっかり理解していただくことを大切にしています。

前野町つばめクリニックでは、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療を心がけています。

生活習慣病は、単に数値を下げることだけが目的ではありません。

将来的な合併症(心筋梗塞、脳卒中、腎不全など)を防ぎ、健康寿命を延ばすことが最大のゴールです。

当院の治療方針

生活習慣の見直し指導

まずは、食事・運動・禁煙・飲酒・ストレス管理など、生活習慣の改善に向けた具体的なアドバイスを行います。

患者さんの生活スタイルに合わせて、無理のない改善目標を一緒に考え、少しずつでも前向きに取り組めるようサポートします。

必要に応じた薬物療法

生活習慣の改善だけではコントロールが難しい場合には、内服薬による治療も適切に併用します。

- 高血圧症:降圧薬(ARB、ACE阻害薬、カルシウム拮抗薬など)

- 糖尿病:血糖降下薬(DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬など)

- 脂質異常症:脂質低下薬(スタチン系薬剤など)

- 高尿酸血症(痛風):尿酸降下薬

薬物療法を行う場合も、副作用リスクやライフスタイルとの相性を考慮し、できるだけ負担の少ない治療を選択することを大切にしています。

定期フォローとリスク評価

治療開始後は、定期的な診察・検査を通じて、血圧、血糖値、脂質値、腎機能、心機能などを継続的にモニタリングします。

また、経過に応じて治療方針を見直しながら、患者さん自身が自分の体調管理に自信を持てるようサポートしていきます。

生活習慣病は、短期間で劇的な変化が出るものではありません。

だからこそ、患者さんと医師がチームとなって、長期的な視点で取り組むことが大切です。

前野町つばめクリニックでは、患者さんの生活に寄り添い、無理のない継続可能な治療を目指しています。

〒174-0063

東京都板橋区前野町3丁目5-8 プレジール志村1階

03-5918-8718